- フラットウォールを検討しているけど、実際の色見や質感はどうだろう?

- フラットウォールを選ぶ前に気をつけることはある?

- タテ張りとヨコ張りどっちがいい?

住宅の外壁選びは重要なポイントの1つです。

どんな外壁を採用するかで、あなたの大切なマイホームの印象を大きく左右します。

そんな外壁選びですが、「ニチハのフラットウォール」を検討している方もいるかと思います。

私はフラットウォールのベージュカラーに惹かれて採用しました。

この記事では、フラットウォールを検討している方に向けて、フラットウォールの魅力と採用する際の注意点について詳しく解説をしていきます。

この記事を読むと、フラットウォールの特徴について詳しく知ることができます。

さらに、フラットウォールを選ぶ際のポイントについて知ることで、後悔のない外壁選びができるようになるでしょう。

結論、フラットウォールはシンプルな外観を好む方にオススメの外壁材です。

また、記事の後半ではフラットウォールとあわせて検討したい外壁材についてもご紹介していますので、ぜひ最後まで記事を読み進めてください。

▼ハウスメーカー比較なら、無料の一括資料請求サイトがおすすめ!

タウンライフならスマホで3分、家づくり情報が手に入る!

- 複数メーカーのカタログがまとめて届く

- 要望に合わせた間取りプランがもらえる

- オリジナル家づくり計画書がもらえる

- 自宅でゆっくり見積もり比較できる

- 希望するエリアの土地情報がもらえる

ほかにも一括資料請求サイトを利用するメリットがこちら!

- 資料をまとめてタイパ良く比較できる

- 営業なしで自分のペースで比較できる

- 展示場にないハウスメーカーに出会える

\\入力は簡単2ステップ//

資料をもらってお断りしても

違約金は一切かかりません!

【PRタウンライフ】

フラットウォールとは、ニチハ株式会社が取り扱う窯業系の外壁材

フラットウォールの詳細はこちら。

モエンエクセラード16 グランスペック60

厚さ:16mm

寸法:16×455×3030mm

標準価格(税抜):7,300円/枚 5,295円/㎡

重量:約27kg/枚

張り方:タテ張り・ヨコ張り

カラー:アグレアMGピュアホワイト プりミエMGホワイト アグレアMGベージュ

シンプルでスタイリッシュなデザインが特徴です。

フラットウォールのオススメポイント

フラットウォールの特徴はやはりそのシンプルなデザインです。

シンプルだからどんなテイストの住宅にもあわせやすいですよね。

シンプルなデザインやモダンな外観にしたい方にはフラットウォールはオススメです。

ここからは、わたしが実際に採用して感じたフラットウォールのオススメポイントについて5つご紹介をしていきます。

- シンプルなデザイン

- 凹凸がなく汚れがたまりにくい

- メンテナンスがラク

- タテ張りとヨコ張りのどちらにも対応

- 周辺の住宅と外観がかぶりにくい

それでは順番に解説をしていきます。

① シンプルなデザイン

フラットウォールの一番の特徴は、やはりシンプルなデザインです。

何十年と住むことになるマイホーム。「飽きのこないデザイン」を選ぶことも大切ですよね。

フラットウォールを採用することで、スッキリとしたシンプルな外観に仕上げることができます。

② 凹凸がなく汚れがたまりにくい

フラットウォールの表面は凹凸がないため、汚れが溜まりにくいこともメリットの1つです。

外壁に凹凸が多いと、雨や埃が溜まりやすくなります。

雨や埃が溜まると外壁の劣化の原因にもなります。

フラットウォールであれば、溝に汚れが溜まる心配がありません。

③ メンテナンスがラク

フラットウォールは凹凸がないシンプルなデザインなため、汚れても簡単に掃除できます。

溝が多いと掃除が大変ですが、フラットウォールであれば汚れを見つけやすく、ブラシで簡単に汚れを落とせます。

メンテナンスのしやすさも外壁選びでは重要ですね。

④ タテ張りとヨコ張りのどちらにも対応

外壁の貼り方には、タテ張りとヨコ張りがあります。

外壁の種類によってはタテ張りとヨコ張りのどちらか一方に対応している商品もありますが、フラットウォールはタテ張りとヨコ張りのどちらにも対応した商品です。

ここで、外壁の張り方についても簡単に解説をしていきます。

外壁の施工にはタテ張りとヨコ張りがある

外壁材の張り方には、タテとヨコ2つの方向があります。

外壁材を貼り付ける方向によって、デザインだけでなくじつは機能面にも違いがあるんです。

タテ張りとヨコ張りにはそれぞれメリット・デメリットがあります。

それぞれの特徴を理解することで、さらに後悔のない外壁選びができますよ。

タテ張りのメリット

- シンプルでスタイリッシュな外観になる

- 継ぎ目(目地)がヨコ張りよりも少ない

- シーリング目地に汚れがたまりにくい

シンプルでスタイリッシュな外観になる

タテ張りのほうがヨコ張りよりもスタイリッシュな外観に仕上げることができます。

反対に、ヨコ張りのほうがナチュラルな印象になりやすいです。

継ぎ目(目地)がヨコ張りよりも少ない

タテ方向に外壁を張ることで、ヨコ張りよりもシーリングの目地が少なくなります。

そのため、ヨコ張りに比べてシーリング材の使用量が少なく、工賃やメンテナンスコストの削減につながります。

シーリング目地に汚れがたまりにくい

タテ張りは目地もタテ方向になるため、雨や埃がたまりにくく、シーリング材の劣化を防ぐことにつながります。

シーリング材の劣化を防ぐことで、メンテナンスコストを抑えることができます。

タテ張りのデメリット

- 通気性が悪くなる場合がある

- 工賃が高くなる場合がある

通気性が悪くなる場合がある

外壁を張りつける際、外壁と透湿シートとの間に胴縁という木材が入ります。

タテ張りの場合、胴縁がヨコ方向に取り付けらることにより、タテ方向に胴縁を付けた場合よりも建物の通気性が悪くなる場合があります。

しっかりと通気性を考慮して施工してもらうように事前に確認しましょう。

工賃が高くなる場合がある

タテ張りの施工では、ヨコ張りよりも職人の人数が必要になり、工賃が高くなる場合があります。

外壁をタテ張りにしたい場合には、事前にハウスメーカーに確認しましょう。

ヨコ張りのメリット

- デザインが豊富

- 外壁の通気性が良い

- 多くの住宅で採用されているため工賃が安い

デザインが豊富

窯業系サイディングの多くがヨコ張りに対応しています。

外壁の通気性が良い

タテ張りの外壁に対して、ヨコ張りは胴縁がタテ方向に取り付けられるため、外壁内部の通気性を確保しやすいというメリットがあります。

通気性のいい住宅は、結露やカビの発生を防いで、住宅の寿命を長持ちさせてくれます。

多くの住宅で採用されているため工賃が安い

施工実績も多く施工自体も多くの人員を必要としないことから、タテ張りよりも施工費用を抑えることができます。

ヨコ張りのデメリット

- 継ぎ目(目地)がタテ張りよりも多くなる

- シーリング材の使用量が多いためメンテナンス費用がかかる

継ぎ目(目地)がタテ張りよりも多くなる

タテ張りと比べて、外壁の目地が多くなります。

目地が多くなるとシーリング材の使用量が増えるため、タテ張りに比べてコストが高くなります。

ヨコ方向の目地は雨や埃がたまりやすく、シーリング材の劣化を早めてしまいます。

シーリング材の使用量が多いためメンテナンス費用がかかる

シーリング材は10年から15年で打ち替えることがほとんどです。

目地が多いとそれだけ使用するシーリング材の費用がかかることになります。

⑤ 周辺の住宅と外観がかぶりにくい

フラットウォールはハウスメーカーから提案されることは少なく、わが家の周辺では採用している住宅はありませんでした。

フラットウォールを採用することで、まわりとは違った外観に仕上げることができました。

フラットウォールを採用する際の注意点

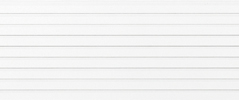

サンプルでの色見の確認は必須!できれば実例で確認しよう

フラットウォールは表面の凹凸がないため、光の当たり方で色の見え方が変わってきます。

必ずサンプルを取り寄せて、色見の確認をしましょう。

小さなサンプルでは色見がわかりにくい場合があるので、できれば実例の写真なども確認するとよいでしょう。

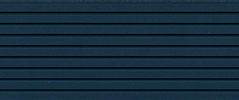

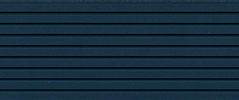

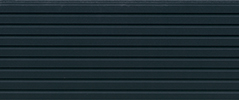

タテ張りとヨコ張りで印象が変わる

外壁材を張り付ける方向によって外観の印象が変わります。

タテ張り→スッキリとしたスタイリッシュな印象

ヨコ張り→住宅に広がりをもたせた安定感を演出

建てたい家のイメージにあわせて張り付ける方向を考えましょう。

鳥の糞は目立ちやすい。定期的なお手入れが必要

表面に凹凸がないため、鳥の糞などの汚れは目立ちやすいです。

汚れたらブラシで落とすなどのお手入れは必要になります。

あわせて検討したい外壁材

- シンプルな外壁にしたいけれど、フラットウォールよりもう少しデザイン性がほしい

- もっと多くのカラーバリエーションから選びたい

- シンプルだけどもっとシャープな印象にしたい

そんな方のために、わたしも検討した外壁材を3つご紹介いたします。

ニチハ リブ9

フラットウォールと同じニチハ株式会社の外壁材です。

塗装高耐食GLメッキ鋼板を思わせる無機質な表情が、洗練されたシンプルモダンなイメージを演出し、すまいの個性を引き立てます。

引用元:ニチハホームページより

リブ9はシンプルなデザインですが、表面の凹凸により一見ガルバリウム鋼板のような見た目になるのが特徴です。

金属サイディングのガルバリウム鋼板のような無機質な外観にしたいけれど、窯業系サイディングの特性を生かしたいという方にオススメです。

kmew(ケイミュー)新フラット16

kmewの「光触媒の壁」光セラシリーズの窯業系サイディングです。

光触媒が外壁の汚れをセルフクリーニングしてくれます。さらに、無機塗装のセラミックコートが紫外線による色あせを防いでくれます。

kmewのフラットウォールはカラーバリエーションが豊富なのも特徴です。

ニチハのフラットウォールに気に入ったカラーがない場合には検討してみてください。

ガルバリウム鋼板

引用元:ニチハホームページより

シンプルモダンな外観にさらにスタイリッシュさを演出したいなら、金属サイディングのガルバリウム鋼板がオススメです。

アルミ、亜鉛、シリコンから生成された「アルミ亜鉛合金メッキ鋼板」

アルミの耐食性・加工性・耐熱性・熱反射性と、亜鉛の犠牲防食機能を備えた外壁材です。

ガルバリウム鋼板はデザイン住宅などに採用されることも多く、金属の素材感が住宅にシャープさを演出してくれます。

- 耐久性に優れている

- サビに強い

- 軽量で耐震性に優れている

- 耐熱性に優れている

- 熱反射率に優れている

- 傷や凹みができやすい

- まったくサビないわけではない

まとめ:フラットウォールはとにかくシンプルさが魅力

この記事では、フラットウォールを検討している方に向けて、フラットウォールの魅力と採用する際の注意点について解説をしてきました。

あらためて、フラットウォールのオススメポイント5つはこちら。

- シンプルなデザイン

- 凹凸がなく汚れがたまりにくい

- メンテナンスがラク

- タテ張りとヨコ張りのどちらにも対応

- 周辺の住宅と外観がかぶりにくい

フラットウォールは窯業系サイディングの中ではとくにシンプルなデザインで、住宅の外観をスッキリとさせたい方にオススメの外壁材です。

この記事が、フラットウォールを検討している方の参考になれば嬉しいです。

家づくり成功の秘訣はあなたにぴったりなハウスメーカーを見つけること

後悔のない家づくりを実現する秘訣は、あなたの要望を叶えてくれるハウスメーカーを見つけることです。

相性のいいハウスメーカー、営業マンとともに家づくりをおこなうことで、性能も価格も妥協しない納得の住まいが建てられます。

しかし、複数のハウスメーカーに1社ずつ希望を伝えて、相性を確認するのは時間もかかり大変です。

わたしも実際に、ハウスメーカーを3社ほど訪問。1社あたり4~6時間ほどかけて、デザインや間取りの提案をしてもらいました。

「そんなに時間をかけてられない」「希望は叶えたいけど効率よく家づくりをしたい」と思いますよね。

そこで利用したのが、無料でできる間取り作成サービス「タウンライフ家づくり」でした。

タウンライフなら、簡単な入力だけで次のような情報が手に入ります。

- 希望に合った間取りプランを提案してもらえる

- 複数の住宅会社から一括で資料請求できる

- たくさんの暮らしのアイデアが手に入る

自宅にいながらスマホで3分で依頼できて本当に便利でした。

タウンライフなら家づくりのアイデアが一括で手に入る

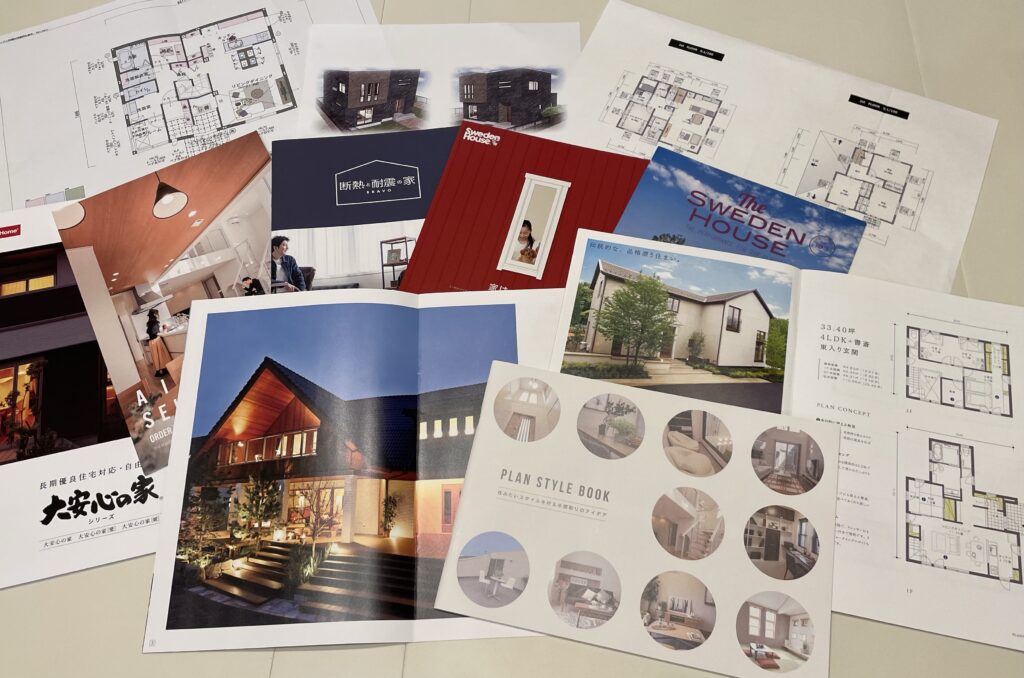

タウンライフで資料請求すると、間取りプラン以外にも次のような資料が無料でもらえます。

- ハウスメーカーのカタログ

- 家づくりのアイデア集

- 要望にあわせた間取りプラン

無料なのにすごい数の情報が手に入る!

提携しているハウスメーカーも豊富で、きっとあなたの要望を叶えてくれるハウスメーカーに出会えます。

資料請求したからといって契約しなくても違約金などは一切かかりません。

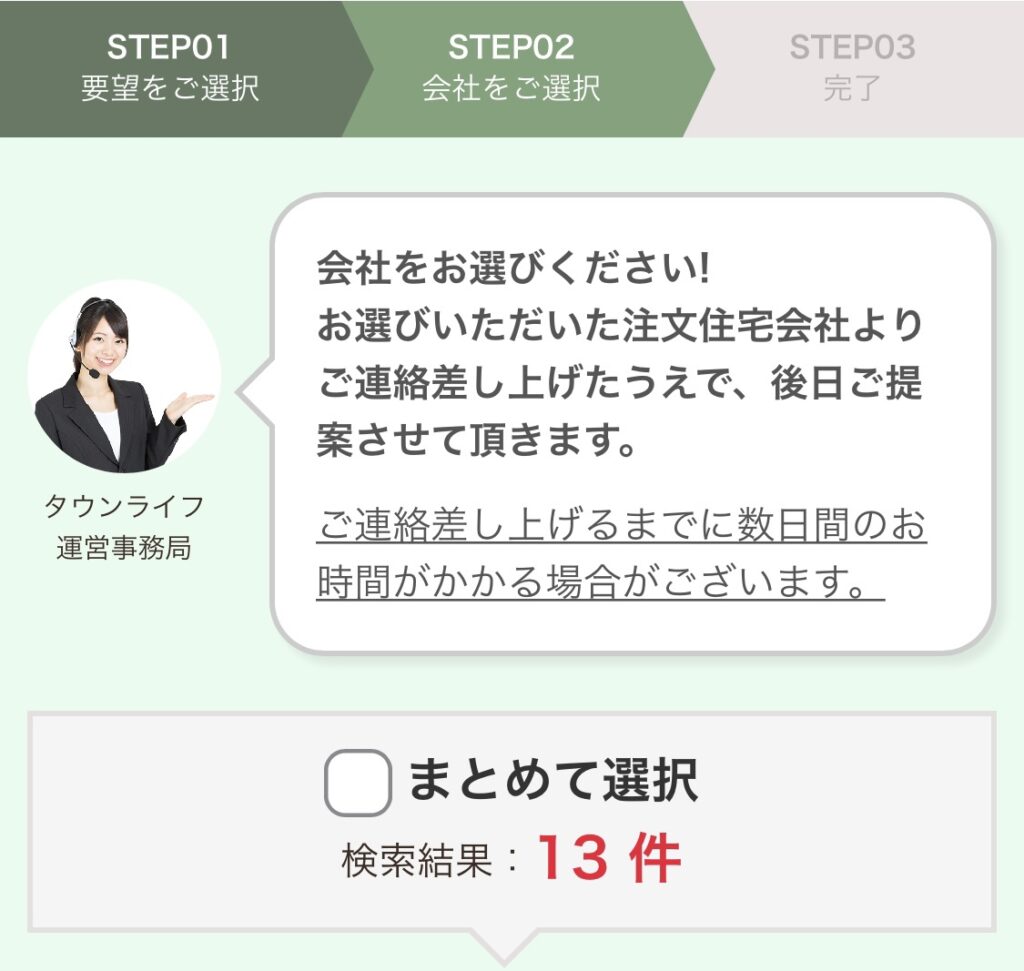

【3分で完了】申し込みは簡単2ステップ

タウンライフを使えばスマホからたったの3分で、複数のハウスメーカーに一括で間取り作成依頼ができます。

入力は要望を選択していくだけだからとっても簡単。

たったこれだけで一括で家づくりの資料が手に入ります。

備考欄に詳細な要望を入力することで、より希望を反映した間取り提案をしてもらえます。

【入力例】

- 1階にファミリークローゼットがほしい

- 洗面と脱衣室を分けたい

- リビングの一角にワークスペースがほしい

タウンライフ家づくりを活用して後悔のない家づくりにしよう

タウンライフ家づくりは、簡単・3分・無料で複数のハウスメーカーを比較できる一括資料請求サービスです。自宅にいながら、複数のハウスメーカーから間取りを提案してもらえます。

資料をもらって契約をお断りしても費用は一切かかりません。

わたしもタウンライフを利用して、理想の間取りを叶えられるハウスメーカーを見つけられました。

一方で、はじめから1社にしぼって家づくりをしてしまうのはおすすめしません。必ずあなたの要望に近いハウスメーカーを2・3社に絞って比較検討しましょう。

ハウスメーカーごと特徴を理解することで、本当に相性のいいメーカーがきっと見つかります。